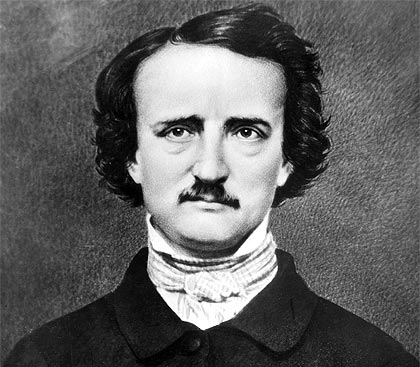

Edgar Allan Poe

Es verdad! Nervioso, muy, muy terriblemente nervioso había estado y estoy; pero ¿por qué diréis que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido ni embotado. Sobre todo se había agudizado el sentido del oído. Oí todas las cosas en el cielo y en la tierra. Oí muchas cosas en el infierno. ¿Cómo, pues, estoy loco? Escuchad y observad con qué salud y tranquilidad puedo contaros toda la historia.

Es imposible decir cómo entró por primera vez la idea en mi cerebro, pero, una vez concebida, me persiguió día y noche. No había objeto. No había pasión. Yo amaba al viejo. Nunca me había hecho daño. Nunca me había insultado. No deseaba su oro. ¡Creo que fue su ojo! ¡Sí, era esto! Uno de sus ojos parecía el de un buitre, un ojo azul pálido con una película sobre él. Cada vez que caía sobre mí se me helaba la sangre, y así, poco a poco, muy poco a poco, decidí quitarle la vida al viejo y librarme así para siempre de aquel ojo.

Este es el punto. Crees que estoy loco. Los locos no saben nada. Pero deberías haberme visto. Tendrías que haber visto con qué sabiduría procedí; con qué cautela, con qué previsión, con qué disimulo, me puse manos a la obra. Nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana anterior a matarlo. Y todas las noches, hacia medianoche, giraba el pestillo de su puerta y la abría, ¡oh, tan suavemente! Y luego, cuando había hecho una abertura suficiente para mi cabeza, ponía una linterna oscura toda cerrada, cerrada para que no brillara ninguna luz, y luego metía la cabeza. ¡Oh, te habrías reído de ver con qué astucia la metí! La moví despacio, muy, muy despacio, para no perturbar el sueño del viejo. Tardé una hora en meter toda la cabeza por la abertura hasta que pude verle tumbado en la cama. ¡Ja! ¿Habría sido un loco tan sabio? Y luego, cuando mi cabeza estuvo bien metida en la habitación, abrí la linterna cautelosamente -oh, tan cautelosamente- cautelosamente (porque las bisagras crujían), la abrí tanto que un solo rayo cayó sobre el ojo del buitre. Y así lo hice durante siete largas noches, todas las noches justo a medianoche, pero siempre encontraba el ojo cerrado, y así era imposible hacer el trabajo, pues no era el viejo quien me fastidiaba, sino su Ojo Maligno. Y todas las mañanas, al despuntar el día, entraba atrevidamente en la cámara y le hablaba con valentía, llamándole por su nombre en tono cordial, y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis que habría sido un viejo muy profundo para sospechar que todas las noches, justo a las doce, yo lo miraba mientras dormía.

La octava noche fui más cauteloso de lo habitual al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido que el mío. Nunca antes de esa noche había sentido el alcance de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que allí estaba yo abriendo la puerta poco a poco, y él ni siquiera soñando con mis actos o pensamientos secretos. Casi me reí de la idea, y tal vez él me oyó, porque se movió repentinamente en la cama como si se sobresaltara. Tal vez piensen que retrocedí, pero no. Su habitación estaba negra como la brea por la espesa oscuridad (pues las contraventanas estaban cerradas por miedo a los ladrones), y por eso sabía que él no podía ver la abertura de la puerta, y seguí empujándola con firmeza, con firmeza.

Había metido la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre de hojalata, y el viejo se incorporó de un salto en la cama, gritando: «¿Quién está ahí?».

Me quedé quieto y no dije nada. Durante una hora entera no moví un músculo, y mientras tanto no le oí acostarse. Seguía sentado en la cama, escuchando; igual que yo he hecho noche tras noche escuchando las vigilias de la muerte en la pared.

De pronto oí un leve gemido, y supe que era el gemido del terror mortal. No era un gemido de dolor o de pena; ¡oh, no! era el sonido bajo y ahogado que surge del fondo del alma cuando está sobrecargada de temor. Yo conocía bien ese sonido. Muchas noches, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía, ha brotado de mi propio pecho, profundizando, con su espantoso eco, los terrores que me distraían. Digo que lo sabía bien. Sabía lo que sentía el viejo, y me compadecía de él, aunque me reía en el fondo. Sabía que había estado despierto desde el primer ruido leve cuando se había dado la vuelta en la cama. Desde entonces, sus temores se habían apoderado de él. Había tratado de desvanecerlos, pero no había podido. Se había estado diciendo a sí mismo: «No es más que el viento en la chimenea, no es más que un ratón cruzando el suelo», o «No es más que un grillo que ha hecho un solo gorjeo». Sí, ha estado tratando de consolarse con estas suposiciones; pero todo le había parecido en vano. Todo en vano, porque la Muerte al acercarse a él había acechado con su negra sombra delante de él y había envuelto a la víctima. Y fue la lúgubre influencia de la sombra imperceptible la que le hizo sentir, aunque no viera ni oyera, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.

Cuando hube esperado pacientemente mucho tiempo sin oírle acostarse, resolví abrir un poco, una grieta muy, muy pequeña en la linterna. Así que la abrí -no puedes imaginarte con cuánto sigilo- hasta que por fin un único rayo tenue como el hilo de la araña salió disparado de la hendidura y cayó sobre el ojo del buitre.

Estaba abierto, muy, muy abierto, y me enfurecí al contemplarlo. Lo vi con perfecta nitidez: todo él de un azul apagado, con un horrible velo sobre él que me heló hasta la médula de los huesos, pero no pude ver nada más del rostro o la persona del anciano, porque había dirigido el rayo como por instinto precisamente sobre el maldito punto.

Y ahora, ¿no os he dicho que lo que confundís con locura no es más que un exceso de agudeza de los sentidos? Ahora, digo, llegó a mis oídos un sonido bajo, sordo y rápido, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Yo también conocía bien ese sonido. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, como el redoble de un tambor estimula el valor del soldado.

Pero aun así me contuve y me quedé quieto. Apenas respiraba. Sostuve la linterna inmóvil. Intenté mantener el rayo sobre el ojo. Mientras tanto, el tatuaje infernal del corazón aumentaba. A cada instante se hacía más rápido y más fuerte. El terror del anciano debía de ser extremo. Se hacía más fuerte, digo, más fuerte a cada instante… ¿me entiendes bien? Te he dicho que estoy nervioso: así es. Y ahora, a la hora muerta de la noche, en medio del espantoso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como éste me excitó hasta un terror incontrolable. Sin embargo, durante algunos minutos más me contuve y permanecí inmóvil. Pero los latidos eran cada vez más fuertes. Pensé que el corazón iba a estallar. Y ahora una nueva ansiedad se apoderó de mí: ¡el sonido sería oído por un vecino! Había llegado la hora del viejo. Con un fuerte grito, abrí la linterna y salté a la habitación. Chilló una vez, sólo una vez. En un instante lo arrastré hasta el suelo y tiré de la pesada cama sobre él. Luego sonreí alegremente al ver que la hazaña estaba cumplida. Pero durante muchos minutos el corazón latió con un sonido apagado. Esto, sin embargo, no me molestó; no se oía a través de la pared. Por fin cesó. El anciano estaba muerto. Retiré la cama y examiné el cadáver. Sí, era de piedra, muerto de piedra. Puse la mano sobre el corazón y la mantuve allí durante varios minutos. No había latido. Estaba muerto como una piedra. Su ojo no me molestaría más.

Si aún me cree loco, dejará de creerlo cuando le describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche declinaba, y trabajé apresuradamente, pero en silencio.

Levanté tres tablones del suelo de la cámara y los deposité todos entre los escantillones. Luego volví a colocar las tablas con tanta habilidad y astucia que ningún ojo humano -ni siquiera el suyo- podría haber detectado nada malo. No había nada que lavar, ninguna mancha de ningún tipo, ninguna mancha de sangre. Había sido demasiado cauteloso para eso.

Cuando di por terminadas estas labores, eran las cuatro, todavía oscuro como la medianoche. Cuando la campana dio la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir con el corazón ligero, pues ¿qué tenía que temer ahora? Entraron tres hombres, que se presentaron, con perfecta suavidad, como agentes de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche; se habían levantado sospechas de juego sucio; se había presentado información en la oficina de policía, y ellos (los oficiales) habían sido designados para registrar el local.

Sonreí, pues ¿qué podía temer? Di la bienvenida a los caballeros. Les dije que el grito había sido mío en sueños. Mencioné que el anciano estaba ausente en el campo. Llevé a mis visitantes por toda la casa. Les pedí que buscaran, que buscaran bien. Al final, los conduje a su habitación. Les mostré sus tesoros, seguros, intactos. En el entusiasmo de mi confianza, introduje sillas en la habitación y les pedí que descansaran aquí de sus fatigas, mientras yo mismo, en la salvaje audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi propio asiento en el mismo lugar bajo el cual reposaba el cadáver de la víctima.

Los oficiales estaban satisfechos. Mis modales les habían convencido. Yo estaba singularmente a gusto. Se sentaron, y mientras yo respondía alegremente, ellos charlaban de cosas familiares. Pero, al poco rato, sentí que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y tenía la impresión de que me zumbaban los oídos. El zumbido se hizo más claro; continuó y se hizo más claro. Hablé más libremente para librarme de la sensación, pero ésta continuó y se hizo más definitiva, hasta que, por fin, descubrí que el ruido no estaba dentro de mis oídos.

Sin duda, ahora estaba muy pálido, pero hablaba con más fluidez y con voz más aguda. Sin embargo, el ruido aumentaba, y ¿qué podía hacer yo? Era un sonido bajo, sordo y rápido, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Yo jadeaba, pero los oficiales no lo oían. Hablé más deprisa, con más vehemencia, pero el ruido no cesaba de aumentar. Me levanté y discutí sobre nimiedades, en tono alto y con gesticulaciones violentas; pero el ruido aumentaba sin cesar. ¿Por qué no se habrían ido? Me paseé por el suelo de un lado a otro con grandes zancadas, como si me enfurecieran las observaciones de los hombres, pero el ruido no cesaba de aumentar. Dios mío, ¿qué podía hacer? Eché espumarajos, desvaríe, maldije. Hice girar la silla en la que estaba sentado y la rechiné contra las tablas, pero el ruido se elevaba por encima de todo y aumentaba continuamente. Se hizo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y los hombres seguían charlando agradablemente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Dios todopoderoso! ¡No, no! Lo oían, lo sospechaban, lo sabían, se burlaban de mi horror, eso pensaba y eso pienso. ¡Pero cualquier cosa era mejor que esta agonía! Cualquier cosa era más tolerable que este escarnio. No podía soportar más aquellas sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o morir… y ahora, de nuevo… ¡Timón! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!

«¡Villanos!» Grité, «¡no disimuléis más! «¡Admito el hecho! ¡Arranquen las tablas! ¡Aquí, aquí! ¡Es el latido de su horrible corazón!»

Texto original tomado de Wikisource.

Traducción íntegra desde el inglés por Lidia Espinosa;

no se ha realizado ninguna modificación o enmendadura.

Por primera vez publicado en The Pioneer en 1843.

¿Qué te pareció lo que leíste?